TWO CITIES

.

Fondée en 1959 par Jean Fanchette, Two Cities (« La revue bilingue de Paris) a fait l’objet d’un article de Rachel Stella (documentariste franco-américaine) diffusé en octobre 2011 dans le numéro 46 de la Revue des Revues. Nous vous présentons ici dans son intégralité cet article titré « Two Cities : Jean Fanchette et la revue bilingue de Paris ».

.

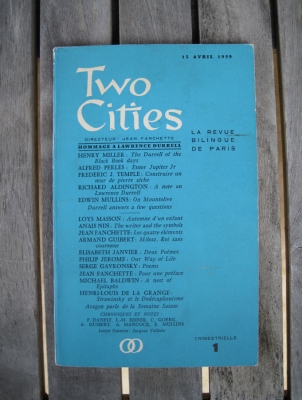

Le titre Two Cities et son logo se dégagent en réserve blanche d’un fond sobre et bleu. Ce bleu céruléen évoquerait l’océan Indien. Aucune image ne trouble la mise en page. À chaque parution, la couverture typographique tient lieu de sommaire. Entre 1959 et 1964, paraissent neuf numéros de Two Cities en huit livraisons grâce à l’astuce (un numéro dit double) qu’utilise l’éditeur pour fondre la 7e et 8e parution dans un même volume. Le format 21 x 14 cm [1] est peut-être modeste, mais agréable à prendre en main il incite à feuilleter. On tourne les pages en flairant des pistes. Au gré de ses perceptions et préjugés, chaque lecteur peut catégoriser les auteurs : colonial, métis, British, Afro-américain, mais aussi catholique, beat, lyrique.

Le titre Two Cities et son logo se dégagent en réserve blanche d’un fond sobre et bleu. Ce bleu céruléen évoquerait l’océan Indien. Aucune image ne trouble la mise en page. À chaque parution, la couverture typographique tient lieu de sommaire. Entre 1959 et 1964, paraissent neuf numéros de Two Cities en huit livraisons grâce à l’astuce (un numéro dit double) qu’utilise l’éditeur pour fondre la 7e et 8e parution dans un même volume. Le format 21 x 14 cm [1] est peut-être modeste, mais agréable à prendre en main il incite à feuilleter. On tourne les pages en flairant des pistes. Au gré de ses perceptions et préjugés, chaque lecteur peut catégoriser les auteurs : colonial, métis, British, Afro-américain, mais aussi catholique, beat, lyrique.

Les sommaires sont savamment équilibrés comme par une habile hôtesse lançant des invitations mondaines. Un bulletin d’abonnement dresse la liste suivante : Richard Aldington, Aragon, Marcel Béalu, Yves Bonnefoy, Malcolm de Chazal, Gregory Corso, H.D., André du Bouchet, Lawrence Durrell, William Golding, Horace Gregory, Armand Guibert, Loys Masson, Henry Miller, Anais Nin, Raja Rao, R.M. Rilke, Karl Shapiro, C.P. Snow, F.N. Souza, Gerald Sykes, J.P. Weber, Richard Wright. Comme sur les plateaux de hors-d’œuvres variés, il semble y en avoir pour tous les gouts.

On se demande pourquoi Two Cities a échappé aux inspections érudites et auscultations doctorales. Sans doute n’a-t-elle pas été classée parce qu’elle ne réunit pas tous les attributs de la petite revue moderniste, et que sa brève durée l’a rendue invisible pour les amateurs de sujets importants. Je profite de cette négligence pour donner la parole à Jean Fanchette, qui a fondé la revue en 1959, et reprendre son épithète « la revue bilingue de Paris ».

L’Île équinoxe[2]

Jean Fanchette est né sujet de la Couronne britannique en 1932, à Maurice, cette île de l’océan Indien d’abord colonisée par la France puis perdue lors des guerres napoléoniennes. Bien que l’anglais soit la langue officielle du pays depuis 1844, les privilégiés vont à l’école privée catholique où l’enseignement se fait en français, qui est aussi la langue du milieu littéraire (Malcom de Chazal et Loys Masson entre autres), de la presse publiée sur place et la base du créole local. Quand Jean Fanchette obtient une bourse pour des études de médecine, il demande une dérogation, ne voulant pas étudier dans une université du Commonwealth, mais plutôt dans la capitale culturelle de son univers intellectuel, Paris. Assurément, le bilinguisme de Two Cities doit quelque chose à cette ambiguïté linguistique de son fondateur.

Le 11 octobre 1951, Fanchette quitte l’Île Maurice pour Paris. Le voyage en avion dure deux jours avec nombreuses escales. Tenir un journal intime fait partie de sa vocation littéraire, et il sort sa plume dès le décollage [3] :

« (…) à 4000 pieds c’est tout à fait stable. On sera à la Réunion dans quelques 30 minutes. Le cafard commence… mais il faudra bien s’y faire. D’ailleurs je reviendrai en 1954, dans exactement 32 mois, en juillet…

Il est 12h40, donc vendredi matin, et nous allons atterrir dans une dizaine de minutes. Cette étape a été très dure. Ce fut merveilleux de voir Le Caire, une ville magnifique avec les traînées lumineuses des lampes électriques sillonnant la ville de toutes parts. Surgie ainsi de la nuit, rendue plus irréelle encore par le clair de lune hallucinant. Partout des lumières de toutes les couleurs. Et j’ai évoqué ce passage de Tale of Two Cities où Dickens nous raconte son émotion en entrant dans une grande ville dans la nuit. Mais il ne connaissait pas l’avion, Dickens, c’est bien plus grandiose. »

On ne saura jamais si le souvenir de ce voyage a surgi quelques années plus tard de l’inconscient du neuro-psychiatre et psychanalyste Jean Fanchette (dont le nom rime bien avec Doctor Manette, un des protagonistes du Conte des deux villes) lorsqu’il a choisi un titre pour sa revue. En revanche, son journal atteste qu’il a très vite frayé son chemin dans Paris :

« Mercredi 31 octobre. Ai rendez-vous avec Marc Blancpain cet après-midi. Le premier « grand » écrivain que je rencontre en France. Il est très sympathique mais fait un peu « bourgeois ». Nous avons surtout parlé de Sève et de la question des « Dix Mille ». Il m’a donné beaucoup de « tuyaux » — tous les privilèges de l’Alliance Française — et m’a dit d’écrire un article pour le Mercure de France. Décidément je suis lancé. Il m’a aussi conseillé de voir Loys Masson, qui pourra m’introduire dans des milieux littéraires… »

Précisons que Sève était l’organe littéraire (francophone évidemment) du Cercle de la jeunesse mauricienne, présidé par Régis Fanchette, le frère aîné de Jean. C’est au sein de son comité éditorial que Jean Fanchette acquiert l’expérience qui lui permet, en 1957, quand il est bien installé à Paris, de devenir rédacteur de Lettres Suivent, un mensuel pour étudiants en médecine. Il a tenu ce poste deux ans, le temps que les bailleurs de fonds s’aperçoivent que l’ambitieux métis publie plus de critique littéraire et artistique que de rédactionnel médical, et demandent sa démission [4]. Ayant profité de Lettres Suivent pour publier une critique élogieuse sur le roman Justine de Lawrence Durrell, Fanchette se lie d’amitié avec ce dernier. C’est ainsi que l’auteur du Quatuor d’Alexandrie se retrouve parrainer la revue que Fanchette va baptiser Two Cities.

L’ami Larry

Le rôle de Lawrence Durrell dans l’histoire de Two Cities est raconté de manière épistolaire dans Letters to Jean Fanchette 1958-1963. Pendant toute l’année 1959, la seule où Two Cities réussit à paraître avec régularité (n° 1 avril 1959, n° 2 automne 1959, n° 3 hiver 1959), Durrell se montre extrêmement soucieux de l’entreprise de Fanchette. Il suggère, par exemple, que Maurice Girodias, le patron d’Olympia Press, pourrait se montrer un soutien précieux. À l’époque, Girodias venait de rééditer The Black Book de Durrell (un extrait paraît dans Two Cities 3) et jouissait de succès d’estime ou de scandale avec Beckett, Henry Miller, Nabokov, Genet ou William Burroughs ; une collection curiosa, Traveller’s Companion Series, assurait les fins de mois. Girodias s’intéresse à la revue en prenant des publicités dans les premières parutions [5].

En même temps, Durrell ouvre généreusement son carnet d’adresses et incite ses amis Alfred Perles, Richard Aldington, Frederic J. Temple, et surtout Henry Miller et Anais Nin, à réagir avec bienveillance aux sollicitations de Fanchette [6]. Durrell recommande aussi d’autres écrivains qu’il connaît comme critiques : Jacques Vallette, Gerald Sykes, Christopher Middleton. Au final, on trouvera des signatures de la clique Durrell dans tous les numéros de Two Cities sauf le cinquième, entièrement consacré à Rabindranath Tagore. Durrell prêtera par ailleurs sa correspondance avec Dylan Thomas pour que Two Cities puisse publier des inédits du barde gallois dans le n° 4.

Two Cities est donc lancé avec de très belles signatures, un réseau de collaborateurs avec de l’entregent, et l’enthousiasme de Jean Fanchette qui décrit cette période de démarrage :

« Je n’avais pas un sou à moi, tout était réservé pour payer l’imprimeur des bulletins d’abonnement. Mon épouse attendait notre premier enfant. Mon livre Archipels allait paraître. Il recevrait le prix Fénéon dans l’année. C’était une période extraordinairement créative ! J’avais la baraka ! Rien ne pouvait échouer ![7] »

Quelles ambitions !

Le bulletin d’adhésion rédigé par Fanchette avait des allures de manifeste :

« Nous croyons que le moment est venu et qu’il y a un public pour une revue littéraire bilingue. Beckett écrit indifféremment en anglais ou en français, Durrell est aussi lu en France qu’en Angleterre ; les mêmes courants sous des appellations différentes traversent les lettres à Paris, à New York et à Londres, il n’appartient plus à un seul petit groupe de privilégiés de se déplacer avec aisance à travers les littératures française et anglo-saxonne.

C’est pourquoi, avec TWO CITIES, bien que nous ne voulions pas empiéter sur le terrain olympien de Botteghe Oscure, nous nous proposons de confronter, de découvrir et de dégager, dans une revue exclusivement littéraire, les lignes de force de la langue anglaise et celles de la langue française.

Chaque numéro contiendra des textes en français et en anglais, essais, nouvelles, études de littérature comparée. Une large place y sera faite à la poésie des deux langues et à la littérature expérimentale. Pour que la revue vive, il nous faut deux mille abonnements. »

Le 15 avril 1959 paraît le premier numéro de Two Cities. Il contient 25 pages d’hommage à Lawrence Durrell (Henry Miller, Alfred Perles et Richard Aldington en vedette), même si publier le célèbre auteur bilingue d’En Attendant Godot reste un rêve. Proposer de dégager «les lignes de force de la langue anglaise et celles de la langue française», est une ambition un peu floue, qui ne pêche pas par modestie, surtout quand on se compare à Botteghe Oscure (1948-1960), revue multilingue qui était en fait une anthologie semestrielle de poèmes et de nouvelles. Botteghe Oscure avait pour ambition de promouvoir des auteurs au delà des frontières nationales en publiant tantôt des traductions, tantôt des versions originales. Pari tenu, puisqu’elle bénéficia d’une large diffusion grâce au puissant éditeur américain Farrar Strauss and Young. Le terrain olympien évoqué par Fanchette avec sans doute une pointe d’envie, était-ce le Palazzo Caetani dans la rue Botteghe Oscure àRome ? Certes, la fortune américaine de Marguerite Caetani, Principessa di Bassiano, avait déjà permis à celle-ci de lancer des écrivains comme James Joyce dans la revue Commerce, qu’elle a soutenu de 1924 à 1932.

La vraie différence entre Two Cities et Botteghe Oscure n’est pas une question d’argent, mais de projet éditorial. Alors que Botteghe Oscure n’a jamais édité de critique littéraire, se définissant comme porte parole de la création, tous les numéros de Two Cities ont comporté une importante rubrique d’actualités culturelles appelée «chroniques et notes». Le premier numéro de Two Cities contient trois articles exceptionnellement intéressants. « Strawinsky et le dodécaphonisme », du musicologue Henri-Louis de la Grange, interpelle par le ton confiant avec lequel l’auteur rend accessible une œuvre musicale élitiste.[8] Quelques pages plus loin «Jackson Pollock et la nouvelle peinture américaine» par Charles Goerg (futur conservateur du Musée d’Art et d’Histoire de Genève) se réfère vraisemblablement à l’exposition The New American Painting au Musée National d’Art Moderne en janvier 1959. A la différence de la plupart des critiques français, qui ne voient de grandiose que le format de certaines œuvres[9], Goerg discerne sans mal « l’élan vital jeune et fougueux » des artistes représentés. Le texte de Lotte H. Eisner sur les films du mari d’Anais Nin, « Un surréaliste du cinéma expérimental : Ian Hugo » explique l’originalité et l’importance d‘Ian Hugo, et mérite d’être réédité. Eisner était probablement le critique de cinéma le plus érudit de l’époque [10]. Ces comptes-rendu, comme d’autres dans les numéros suivants, sont remarquables non seulement par leur acuité critique et leur pertinence, mais aussi par l’avenir brillant de leurs auteurs. On se demande seulement pourquoi Fanchette ne pérennise jamais la collaboration des meilleurs critiques.

Pluraliste et cosmopolite

Two Cities 2 s’ouvre sur un éditorial signé par un Fanchette sûr de lui qui annonce :

« Dès ce deuxième numéro, Two Cities voit augmenter le nombre de ses pages et le chiffre de son tirage (qui passe d’emblée à 4 000 exemplaires) et en même temps voit diminuer sensiblement son prix de vente. »

Effectivement, le premier numéro affichait son prix à 380 F alors que « 350F » était imprimé sur la couverture du n° 2. Le tirage annoncé de 4000 exemplaires évoquerait plutôt une ambition qu’une réalité. Même si on trouve sur la couverture qui tient lieu de sommaire des auteurs qui sont maintenant des sujets de thèse, voire de baccalauréat, à l’époque Malcolm de Chazal, Henry Miller, Yves Bonnefoy, Richard Wright, Fernando Pessoa ou Anais Nin ne faisaient pas vendre 4000 exemplaires. Aujourd’hui encore il faut beaucoup lire pour apprécier le discernement de l’éditeur qui a mis en valeur Dom Moreas, Raja Rao, Frédéric J. Temple, Brian Higgins, Felix Anselm et Sinclair Beiles.

Si des affinités existent entre les auteurs de Two Cities, on ne peut pas dire qu’elles reflètent une idéologie partagée. Dans le n° 2, Henry Miller se sert de Two Cities comme d’une tribune pour défendre son livre Sexus en butte à la censure de la cour suprême de Norvège. Le texte de Richard Wright, « Spanish Snapshots », détourne le récit de voyage pour décrire une visite de l’Espagne franquiste, sur un ton entre le réalisme social et un cynisme à la Raymond Chandler. Richard Wright était un communiste notoire, Miller un anarchiste proclamé, mais leurs textes, comme la plupart de ceux publiés dans Two Cities, ne se préoccupent pas de politique. Si Malcolm de Chazal s’est présenté comme candidat travailliste chez lui à Maurice, son récit « La Pomme » fait de son île un décor onirique pour développer un fantasme érotique. Anais Nin rapporte une expérience avec des hallucinogènes. Sinclair Beiles, dans un petit chef-d’oeuvre de bio-fiction, « South African in Paris », se moque de lui-même et de tous les convives présents à la fête de lancement de Two Cities. « Nimka », de Raja Rao, est une nouvelle sur l’aliénation subie par une Russe blanche à Paris. Brian Higgins (poète fortement soutenu par les durrelliens) reprend avec talent les thèmes et les rythmes de Dylan Thomas. Politique, société, économie — ce genre de sujet est inaudible dans ce numéro de Two Cities comme dans les suivants.

Curieusement, la correspondance de Fanchette avec ses collaborateurs, notamment Edwin Mullins, le rédacteur londonien de la revue, évoque souvent l’émergence du tiers-monde — surtout dans le contexte de la guerre d’Algérie [11]. Étonnamment, ces lettres ne mentionnent pas l’engagement en Algérie de Frantz Fanon, autre métis issu d’une île colonisée, la Martinique, lui aussi médecin, psychiatre et écrivain (Peau noire, masques blancs, Seuil 1952). J’évoque cette coïncidence où la comparaison est hasardeuse pour cerner une question qui n’a peut-être pas de réponse. Fanon agit dans un champ entre psychiatrie et politique, alors que Fanchette œuvre entre psychanalyse et littérature. Est-ce utile pour comprendre les choix éditoriaux de Two Cities lorsqu’il n’y a pas de lien formel clair entre les textes, ni de ligne idéologique de la revue ?

Le point commun entre les auteurs publiés dans Two Cities me paraît plutôt une expression lié à l’expatriation, l’exil, ou à une certaine aliénation à laquelle Fanchette, métis bilingue, Mauricien-à-Paris, serait intrinsèquement sensible. Durrell, Miller, Wright, Nin et d’autres ont vécu longtemps en France en écrivant en anglais. Fernando Pessoa, bilingue anglais-portugais, est né, comme Sinclair Beiles, en Afrique du Sud. Felix Anselm est le nom de plume de Felix Pollak, un Viennois qui a émigré aux États-Unis quand les nazis ont envahi son pays. Et Paris a attiré ces écrivains qui se sentaient entravés par des contraintes raciales, intellectuelles, politiques ou sexuelles et qui espéraient trouver un lieu de travail et de vie plus tolérant. Il n’y a toutefois rien de systématique : Dom Moreas et Raja Rao ne situent pas leur textes dans l’Inde qu’ils ont quittée. La démarche éditoriale de Fanchette a quelque chose de pluraliste. Two Cities aurait aimé ressembler au Mercure de France, souvent nommé par Fanchette dans sa correspondance, la différence étant que la publication du jeune Mauricien n’a pas les moyens de la très vieille revue parisienne.

Two Cities 3, daté du 15 décembre 1959, continue dans la mixité cosmopolite. On y trouve un extrait du Black Book de Durrell, noir par son évocation cynique des soubrettes exploitées par leurs amants intellectuels. Ce texte côtoie un poème mystico-catholique de Peter Levi S. J., ainsi que des récits qu’on pourrait qualifier de post-coloniaux ou de littérature des îles, par Régis Fanchette et John Hearne. Le numéro est plus épais, 128 pages. Il contient beaucoup d’encarts publicitaires non payants qui informent sur les échangent entre petits éditeurs. La pleine page annonçant Cities of the Interior, le premier volume des œuvres complètes auto-éditées par Anais Nin, marque toutefois la fin de la collaboration de celle-ci avec Two Cities, car à l’automne 1959, elle écrit à Fanchette pour se plaindre de sa gestion de la revue. Autre échange de bons procédés, une demi-page présente A New Folder, l’anthologie éditée par Daisy Aldan, correspondante de Two Cities à New York. On trouve aussi l’annonce d’un livre d’hommage au poète Roy Campbell, ami de Durrell, ainsi qu’une publicité de Faber & Faber pour le nouveau roman de William Golding dont un extrait paraîtra dans n° 5. L’encart le plus drôle est celui du Mistral Bookshop, un « cabinet de lecture ouvert aux bibliophiles » précisant « chien aimable, prière d’entrer ». Cette librairie anglophone (plus tard rebaptisée Shakespeare and Company en souvenir de Sylvia Beach) était un pilier de la communauté des expatriés, point de vente de nombreuses petites revues, et elle servait de bureau pour Two Cities [12].

Minutes To Go

En 1960, bien que la couverture porte toujours la mention « trimestrielle », ne sortent que deux livraisons, celle du 15 mai et celle de l’automne. Un bulletin d’abonnement sur feuille volante est inseré dans Two Cities 4. Il contient un avertissement aux lecteurs :

« TWO CITIES vient de doublier le cap dangereux de sa première année, et de son quatrième numéro et cingle vers le large.

Les Éditions TWO CITIES ont déjà publié un livre dont l’importance dans l’histoire littéraire devrait être grande… Pour continuer notre œuvre, il nous faut votre aide : il faut que les six cent abonnés de TWO CITIES continuent de nous faire confiance. »

Dans Two Cities 4, Fanchette poursuit sa politique pluraliste en mélangeant des noms connus internationalement (Dylan Thomas, Aldous Huxley, Rainer Maria Rilke, William Golding, C.P. Snow), avec de poètes de notoriété française (Bonnefoy, Béalu, du Bouchet), des inconnus prometteurs (John Fairfax, Gregory Corso) ou des redécouvertes (H. D.). À part un essai d’une grande maturité de Henry Miller sur Delteil, les autres critiques émeuvent moins qu’ils n’amusent, tellement ils sont dans le jus de l’époque. Sinclair Beiles commente les tableaux de Francis Souza : « the biggest difference in our points of view is that you are about six inches shorter than me ». Christopher Middleton est obnubilé par l’Éros (grand É) dans Hiroshima Mon Amour. Michael Baldwin joue au flâneur sur Charing Cross Road pour torcher un marronnier du magazine littéraire, le billet sur la misère de son milieu poétique.

Le must de Two Cities 4 est bien le livre annoncé en 4e de couverture. Fanchette a vu juste en annonçant que l’importance dans l’histoire de Minutes To Go serait grande. Ce livre est tellement intéressant qu’il est vite piraté — Fanchette, n’ayant guère de talents administratifs, n’a pas protégé le copyright. Il s’agit, selon la publicité, d’un « règlement de comptes avec la littéraire » dans lequel William Burroughs, Gregory Corso, Brion Gysin et Sinclair Beiles lancent à quatre mains la forme du cut-up. On se rend compte aujourd’hui que ce livre constitue le texte le plus redevable à une tradition poétique moderniste (Dada en particulier) qui est au cœur de la technique de Burroughs [13].

De Rabindranath Tagore à John Keats

Le n° 5 sort à l’automne 1960 et ne ressemble pas aux assemblages habituels de Fanchette. C’est un genre de Festschrift en l’honneur de l’écrivain indien, Rabindranath Tagore (1861-1941), Prix Nobel en 1913, proche de Gandhi et grand réformateur social. La plupart des articles ne sortent pas du registre de l’hommage. On doit à Fanchette une des rares traductions des poèmes de Tagore en français. En 1961, Durrell envoie une lettre pour reprocher à Fanchette d’avoir édité sous la marque Two Cities éditions un livre qu’il estime honteux. Son dégoût est tel qu’il lui rappelle son mauvais souvenir de Two Cities 5. « Apres Tagore et ça, personne ne croira que tu es un éditeur avec goût et discernement. Si tu veux voir quelque chose de vraiment réfléchi et consciencieux, jette un coup d’?il sur ce que Kimon Friar fait avec Charioteer (New York) ; ou regarde ARC qui sort à Aix-en-Provence. Chaque numéro est organisé de manière très équilibré… »[14] Ce qui est curieux c’est que Durrell offre comme exemple de petite revue réussie deux périodiques qui articulent leur sommaire autour d’un thème imposé, alors que le numéro de Two Cities qu’il critique tant le fait également. Cette mauvaise foi vient sûrement de son exaspération grandissante devant la gestion de Fanchette, et non de son travail d’éditeur. En septembre 1960, Durrell avait envoyé un chèque pour régler d’urgence un imprimeur menaçant [15].

Selon Fanchette, le numéro Tagore a eu un énorme succès, avec 4000 exemplaires vendus en quelques mois. Les revenus, dit-il, ont permis à Two Cities de survivre encore trois ans [16]. Cette assertion, dans un texte publié en 1988, n’est pas en contradiction avec les faits, mais elle gomme une grande partie de l’histoire. Quel que soit le succès du numéro Two Cities 5 sur Tagore, une période prospère pour la revue ne s’en est pas suivie. Dans l’éditorial du n° 6 de l’été 1961, Fanchette écrit :

« Nous avons escamoté une saison. Ce retard, la précarité de notre situation financière, mais aussi la volonté de survivre s’inscrivent bien dans la tradition des « little magazines ». […] Nous voulions confronter les tendances des littératures française et anglo-saxonne contemporaines, rappeler aussi bien les efforts des deux générations précédentes et donner leur chance à des jeunes écrivains qui n’avaient encore rien publié.

Nous l’avons fait. Nous avons publié les meilleurs écrivains contemporains : Henry Miller, Dylan Thomas, Aldous Huxley, Yves Bonnefoy, Aragon, William Burroughs, Raja Rao, et j’en passe. Nous avons aussi rappelé l’existence de quelques grands oubliés, comme H.D., Joseph Delteil, Anais Nin ou Richard Aldington. […]

Avec nos lecteurs comme seuls commanditaires, nous avons survécu à près de deux années de difficultés et notre tirage a atteint cinq mille exemplaires. »

Entre le 5e et le 6e numéro de Two Cities, il s’est passé plus d’un an. C’est long pour un périodique qui continue à s’annoncer « trimestriel » en couverture. On note aussi que Fanchette fait abstraction dans son éditorial du numéro Tagore précédent. Peut-être que Durrell n’était pas le seul à lui reprocher une démarche quelque peu opportuniste. Fanchette préfère rappeler aux lecteurs le bon souvenir de ce qu’il pense être les joyaux de Two Cities : les lettres de Dylan Thomas à Lawrence Durrell (n° 3), un article de Huxley sur le bouddhisme (n° 4), des poèmes inédits de H. D. (n° 4), un entretien d’Aragon avec Jean Grobla, jeune militant à l’Union des étudiants communistes (n° 1), une nouvelle de Raja Rao (n° 2). La publication de William Burroughs qu’il vante est le texte “Transitional Period” dans len° 6. Il s’agit d’une version primitive du chapitre “Gongs of Violence” de The Soft Machine, publié par Olympia Press en 1961 [17].

Le numéro suivant, de l’hiver 1961, est libellé Two Cities 7-8 pour donner l’impression qu’un rythme trimestriel est de retour. Il est préfacé par un mot optimiste de Fanchette.

« Two Cities prend un tournant décisif. Après avoir lutté depuis trois ans pour se maintenir sans aucun soutien financier, notre revue assurée de durer, se trace maintenant un programme à long terme, envisage l’avenir plus sereinement, étend son rayon d’action. »

Il est regrettable que les promesses de Fanchette aient été démenties, car ce numéro contient au moins deux textes qui n’auraient pas dû tomber dans l’oubli. Les « Recollections of Isaac Babel » par Ilya Erenburg rappellent le destin de l’auteur des Contes d’Odessa et de Cavalerie Rouge, fusillé sur ordre de Staline. Le texte de Vladimir Slepian (1930-1998) devient intriguant quand on connaît l’intérêt de Deleuze pour cet artiste. C’est un manifeste fort abscons pour un mouvement qui n’a eu aucun adepte, « l’art transfini ». En 1957, le galeriste Daniel Cordier avait fait parler de l’artiste dans Time en le faisant passer pour un peintre russe anonyme, dont il aurait fait sortir les toiles en contrebande [18]. Ce numéro est aussi éclectique que les précédents, menant Burroughs à côtoyer aussi bien Octavio Paz traduit par Denise Levertov qu’André Pieyre de Mandiargues, Ted Hughes (extraits d’une pièce de théâtre en vers) ou des jeunes inconnues comme Celia Hornung et Sarah Berenson.

Presque trois ans plus tard, Fanchette réussi à financer, grâce en partie à une subvention de la Caisse nationale des lettres, un 9e numéro. Comme les précédents, il est composé d’un mélange éclectique. Certains textes incitent le lecteur à s’informer sur l’auteur et chercher ses œuvres. « An Impressionaire » est une des premières nouvelles de Lindsay Barrett, Jamaïcain qui commençait à Paris une carrière de journaliste poursuivie au Nigeria, où il est aussi devenu un romancier engagé. Les fragments de Finnegans Wake traduits par Daniel Castelain donnent à réfléchir sur l’entreprise et à relire les efforts d’autres traducteurs. Maintenant que les écrits du peintre Jean Hélion sont édités, le travail qu’a fait Two Cities en publiant des extraits de carnets est devenu superflu, mais encore une fois la revue pourrait revendiquer avoir été la première. Arrivé au bout de l’histoire, Fanchette tourne joliment la dernière phrase.

« Encore qu’il y ait des exceptions célèbres, le destin des revues littéraires est de mourir jeune, comme Keats. […] Il faudra dire un jour ce que les littératures d’une époque, prise dans leurs feux éphémères et dont elles sont d’une certaine manière les premiers témoins sinon les éclaireurs, doit à ces parents pauvres, les « little magazines ». »

• Téléchargez la version complète de l’article de Rachel Stella en pdf

• Visionnez les couvertures de Two Cities dans la rubrique Bibliographie

[1] En fait, les hauteurs varient légèrement de numéro en numéro, peut-être parce que les finances aléatoires de la revue empêchaient de fidéliser un imprimeur.

[2] Jean Fanchette, L’Île Equinoxe, Stock, 1993 (anthologie poétique posthume).

[3] Le tapuscrit de ce journal nous a été généreusement prété par les filles de Jean Fanchette.

[4] Raconté dans la préface de Letters to Jean Fanchette 1958-1963, Editions Two Cities Etc, Paris 1988.

[5] On trouve aussi dans les papiers de Fanchette un bref mot de Girodias : “Je suis très fâché et vous me devez toujours 300 frs. Puis-je remettre votre chèque postal à l’encaissement?” La date 28-3-63, correspond à la période silencieuse de la revue, qui ne paraîtra une dernière fois qu’en 1964.

[6] Initiée par Durrell, la rencontre entre Fanchette et Nin frappe la romancière : “Voilà qu’arrive un beau jeune homme noir, mince, pas très grand, avec des traits délicats comme un Haïtien, un petit nez bien droit, des yeux doux et une bouche sensuelle. Il était étudiant en médecine. Il éditait une petite revue pour étudiants en médecine. Il venait de recevoir un prix pour sa poésie. Il était charmant, à la fois pieds sur terre et poétique.” Diaries of Anais Nin vol. 6, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1976, p.190.

[7] Préface (en anglais) de Letters to Jean Fanchette 1958-1963, p. 8.

[8] A l’époque, de la Grange était déjà un critique musical connu, aussi bien au New York Times qu’à la Revue Musicale et à Harmonie en France. Il est devenu le spécialiste de Mahler : en 2008 a paru une nouvelle édition de sa biographie avec 3 volumes de suppléments chez Oxford University Press.

[9] Ainsi Claude Roger-Marx dans Le Figaro Littéraire du 19 janvier 1959.

[10] « Conservatrice en chef chargée des collections et des enrichissements du département non-film, emploi qu’elle occupe depuis 1944 avec un succès et une autorité reconnus dans le monde entier ». Henri Langlois, cité par Laurent Mannoni, Le cinéma expressionniste allemand, Cinémathèque française-La Martinière, 2006. Wenders, Herzog et d’autres réalisateurs du nouveau cinéma allemand l’appelaient familièrement Die Eisnerin.

[11] Correspondance inédite généreusement prêtée par les filles de Jean Fanchette.

[12] Dans un texte autobiographique inédit, « The real tale of Two Cities », écrit en 1976, Fanchette raconte que « peu de temps après la première parution de Two Cities dont le succès immédiat assez inhabituel l’avait averti, George [Whitman, le libraire] était venu me voir pour me proposer d’utiliser sa célèbre librairie comme quartier-général de la revue. Ce que je fis. »

[13] Oliver Harris, Edinburgh Review 114 (2005). Disponible sur internet : http://realitystudio.org/scholarship/burroughs-is-a-poet-too-really-the-poetics-of-minutes-to-go/

[14] Traduit de Letters, op. cit., p. 89. Le « ça » que Durrell dénigre est le livre Paralysis de G. Stenmark publié par Two Cities Éditions juste après Minutes to Go.

[15] Le mot accompagnant ce chèque recommande à Fanchette : « be a sensible man and do as real editors do— appoint a comptable and open a bona fide account in a bank. » Letters, op. cit., p. 81.

[16] Letters, op. cit., p. 84. En note, Fanchette écrit : « The four thousand copies of the issue sold out within months and allowed Two Cities to survive another three years. »

[17] Une intéressante comparaison des deux textes côte à côte se trouvent sur le blog RealityStudio : http://realitystudio.org/scholarship/transitional-period-vs-gongs-of-violence/

[18] Time, 28 octobre 1957.

Rétroliens & Pings